作者:金堂钧窑 发布时间:2019-06-25

1978年6月,一名叫梅健鹰的北京来的教授,走进神垕陶瓷设计专业培训班。抬眼望去,他注意到班里有一名年龄最小的学员,正翘首以待他授课。

新中国陶瓷艺术先驱梅健鹰

梅健鹰被誉为新中国陶瓷艺术先驱。是年6月,中央工艺美术学院陶瓷系在禹县钧美一厂举办陶瓷美术设计特训班,梅健鹰主持,高庄、金宝升等教师授课。

他们的授课,像一缕春风,吹过千年古镇神垕,吹进许多像那个年龄最小的旁听生那样的急于提升个人艺术素养、大力发展钧瓷的工匠们的心里。

这一年,卢氏第四代钧艺传人,卢正兴,已经55岁;卢钧第五代传人卢俊岭,则刚满18岁。

这一年,后来成为《钧瓷志》主编的苗锡锦,已经48岁。

后来,被誉为钧瓷泰斗的晋佩章,52岁;新中国成立初期参与恢复钧瓷生产的老艺人周有,即将来到知天命之年,49岁。当时,他的儿子周松建,才15岁。

后来,以烧炉钧知名的李和振,已经28岁了。张自军,则25岁。以别样的炉钧独树一帜的王金合,当年已有36岁。

这一年,后来获得中国工艺美术大师的杨志已经31岁了,而刘富安则刚刚30岁。他的兄长刘国安,已经34岁,是一个资深“老师儿”了。

这一年,刘振海的儿子刘建军26岁了,他的小儿子刘志军,才8岁。后来执掌大宋官窑的苗峰伟,与其同岁。生于神垕,他们和其他孩子一样,捡瓷片、玩泥巴是不变的乐趣。

后来执掌金堂钧窑的李海峰,当年刚刚3岁。

这一年,苗宗贤已经24岁了。崔国营则刚满18岁。王占岭,则刚刚7岁。刚刚从神垕杨岭林场上山下乡回来的21岁的文国政,才进入禹州市建陶厂当技术员不到1年。

这一年,翟群进入神垕镇陶瓷厂,刚工作两年。后来以烧制二厂釉闻名的张建钊,则刚刚参军入伍,退伍后进入二厂,那是后来的机缘了。

这一年,任坚的儿子任星航23岁了;32岁的刘次会,已开始酝酿做自己的窑口。

25岁的杨国政,当时已学习钧瓷工艺制作4年。他也参加了那个培训班。

而那名年龄最小的旁听生,叫孔相卿,当年15岁。晋佩章的儿子晋晓瞳,也是15岁。张文建,也是15岁。1年之后,张文建到禹州市神垕镇新华瓷厂学习陶瓷工艺。

后来成为晋佩章高足的李欣营,当时16岁;李建峰,15岁;丁建中,当时是14岁。

这一年,后来成为钧官窑址博物馆馆长的张金伟,才12岁;以烧制仿古钧瓷闻名的王建伟,是年13岁。苗长强当时16岁;尹建中比苗长强大一岁,当时也才17岁。

就是这些人,在中国改革开放40年的时间刻度,开创了钧瓷又一个辉煌的历史。

1978年,对于神垕钧瓷来说,时间开始了!

一

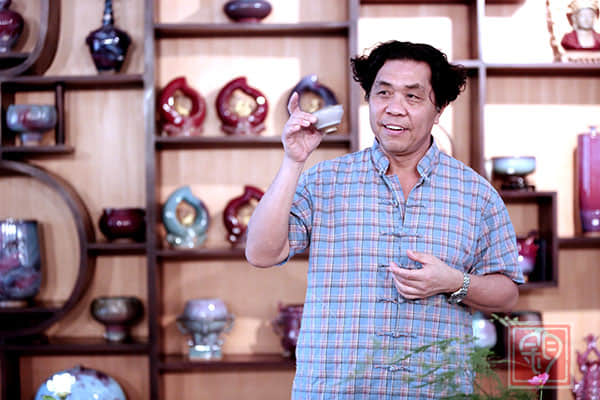

40年后的2018年,中国工艺美术大师、国家级非物质文化遗产(钧瓷烧制技艺)代表性传承人孔相卿回忆起旁听培训课的情形,仍很激动:“当时,我真是喜欢绘画,喜欢工艺设计,如饥似渴地想学东西。大家授课,我们都很期待,事实上,那个培训班让很多人受益匪浅。”

中国工艺美术大师孔相卿

在实习课上,孔相卿做了《飞马》和《盘角羊》两个造型。高庄教授看到后,专门鼓励他:“传统钧瓷要发展,艺术上必须有创新,你年轻,有这方面的天赋,要努力呀!”

孔相卿的天赋,也许源于他的出生地。

华泰尊 | 孔相卿作品

1963年2月27日,孔相卿出生于千年窑火未灭的神垕。打小,他跟着父亲孔铁山在国营瓷厂的试验室里摸爬滚打。参与1955年恢复钧瓷烧造工作、身为禹县国营瓷厂理化实验室主任的孔铁山,有意识地教长子捏制各种动物、神仙。

中华人民共和国成立后,钧瓷恢复早期的老师傅,普遍缺乏绘画艺术知识基础,钧瓷造型基本按传世器物依葫芦画瓢,难得创新。

观音 | 孔相卿作品

孔铁山发现长子的绘画天分后,找来美术老师传授孔相卿绘画技法,还费尽周折从外地为爱子买来《芥子园画谱》任其临摹。在实验室里,有一本《故宫陶瓷藏集》。跟父亲吃住在实验室的孔相卿阅读后,第一次知道,神垕之外的很多地方,都能烧制美丽多彩的陶瓷。

“那种外来的审美精神、审美范式,对我的震撼和影响,是刻骨铭心的!”孔相卿回忆说。

实际上,那个培训班,受到震撼和影响的,不止孔相卿。而今许多成绩斐然的钧瓷大师,都将1978年视为自己的精神起点。

后来同样成为中国工艺美术大师的杨国政,也参加了这个班。

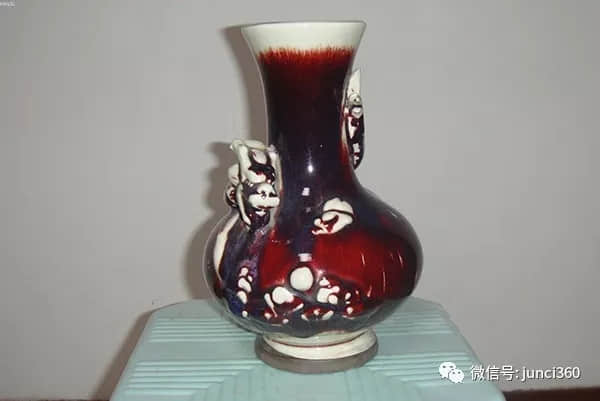

杨国政的作品就以“宋钧神韵、里蓝外红”的艺术特色而在钧瓷界享有盛誉,并深受藏家青睐。他的作品器型并不硕大,但古朴端庄,釉色温润清丽,色重不媚、淡而不寡、蓝而不俗、红而不妖,既有湖蓝之静美,又有红枫之秋韵,给人厚重、简约之美。

也是在这一年10月,邓小平访问日本,选用禹县钧美一厂的《兽耳尊》作为赠送日本首相大平正芳的国礼。

1980年,时任国务院副总理余秋里访问日本,选用的亦是钧瓷。

二

时间大踏步地向前,历史的车轮驶进20世纪80年年代。

当时,钧瓷既养不起工厂,也养不起工人。20世纪80年代后,公办瓷厂只是小规模生产礼品,而把主要精力转移到日用瓷的生产上。

1981年,禹县神垕钧瓷工业公司成立。11月,时任河南省省长戴苏理莅临禹州视察,对建立专业化管理的钧瓷公司表示赞赏。

1982年10月,已经开始在全国屡屡获奖的禹县钧美二厂的“瑰宝”牌钧瓷,荣获河南省“百花奖”。多年之后,孙国永对瑰宝二字念念不忘,索性在原钧瓷二厂院内建起了“瑰宝钧窑”。

孙国永为自己的窑口起名为“瑰宝钧窑”

当时,一些敏锐感受市场气息的钧瓷人、一些真挚喜欢钧瓷的匠人,已开始自建窑炉烧造钧瓷。

1982年4月,刘次会在神垕创办第一个民营钧瓷窑口“东方钧瓷厂”,后来,他更名刘瓷辉,并将窑口更名为“瓷辉钧窑”。

1983年9月1日,地方国营禹县瓷厂在北京故宫博物院举行钧瓷展销,中央领导人习仲勋、余秋里前往参观。9月29日,禹县钧美二厂钧瓷产品在中国美术馆展出。

10月,著名作家姚雪垠为禹县钧美二厂一件钧瓷挂盘命名“寒鸦归林”并题诗。是年,国务院副总理姚依林、中日友好协会会长张香山访问日本,均携带钧瓷作为礼品。

1984年3月,河南省经委为禹县钧美一厂拨款5万元,改造窑炉,发展钧瓷新工艺。4月16日,禹县钧美二厂建成推板窑一座,也发展钧瓷新工艺。

实际上,关于新工艺的试验早已开始。1980年时,一厂试验室有两个组:试验组和造型组。试验室主任是刘国安(兼任厂技术科科长),副主任是晋佩章、王广振。试验组其他成员有:王怀卿、苗发明、李静、曹石岭、李建峰和丁建中。造型组人员有刘富安、杨志、王松森、许海君、温选、杨国奇等。

中:中央工艺美院郑可教授,右四:刘富安,左四:吴少湘(郑可教授研究生),左一:杨国奇,左二:丁建中,左三:许海军,右一:曹石岭,右二:温选,右三:苗红召。(1980年代在钧瓷一厂试验室大院合影)

丁建中回忆,钧瓷新工艺正式的开始试验时间是1981年3月。实际上在这之前的1980年就已经在电窑中进行试验,并且已成功烧制出产品。但当时还不叫钧瓷新工艺,而是称为氧化焰铜红釉。

到了1981年,大家觉得只在电炉中烧,推广不到大生产中去,产生不了效益,于是决定还要继续搞,不但在电窑中能烧,而且在煤窑中也得能烧。

大家一起讨论研究,主要是调整釉的配方以适应各种煤烧窑炉。后来在推板窑里试,终于试验成功,时间是1982年10月。

到了1983年,河南日报发表通讯《钧瓷窑变遂人愿》,报道了一厂钧瓷新工艺试验成功的消息。

如今,钧瓷新工艺产品已成为共和国红色钧官窑的代表作品之一,它的历史价值、文化价值、科技价值、艺术价值、经济价值业已显现出来。

钧瓷新工艺作品

当年钧瓷新工艺在“艺术品日用化”方面做了一次很好地尝试,因为那时曾烧了一大批的的茶具、酒具、文具等,走出了一条新路,使“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,让大家都买得起用得起。因为日用品用者多、市场大,所以,钧瓷走日用化也是一种很不错的选择。现在钧瓷茶具卖得快就是很好的证明。

钧瓷新工艺作品

然而,钧瓷新工艺自20世纪80年代初试验成功,到80年代末成熟并即将推广,在短短的八九年间就销声匿迹了,留给我们的只有不尽的思考,和那些至今仍难以忘怀的“红”色回忆。

钧瓷新工艺作品

后来的钧官窑址博物馆馆长张金伟认为,钧瓷新工艺在钧瓷传统工艺上有三个方面的根本突破。一是烧成工艺上的新突破;二是窑炉工艺上的新突破;三是胎釉工艺上的新突破。这三个方面的改革基本上涉及了钧瓷传统工艺的整个过程,是钧窑历史性的发展。

钧瓷新工艺由多次还原焰烧成改为一次氧化烧成,稳定了钧瓷成色及成品率,降低了生产成本;由传统圆窑改为推板窑生产,加大了钧瓷的生产量;由传统黑胎改为白胎,釉中加入固体还原剂加强了胎色的亮度,提高了钧瓷釉面的艳丽程度,产生薄而娇艳的美丽效果,使钧釉更适合于表现其它的实用器皿,拓宽了钧瓷的烧成和造型空间。

三

1984年11月28日,禹县钧瓷工艺美术一厂更名为禹县钧瓷一厂,禹县钧瓷工艺美术二厂改名为禹县钧瓷二厂。

担任钧瓷一厂厂长的刘国安更加重视人才的培养。他采取“请进来,送出去”的方法:一方面,邀请专家、学者来厂里搞工艺,开展美术讲座和培训;另一方面,选送有文化基础的年轻职工到外省陶瓷美术学校进修,如中央工艺美院、景德镇职工学院等,学习陶瓷工艺和美术知识,培养了大批技术骨干。许多年后,当年的学员大多成为神垕各大钧瓷窑口和企业的技术骨干,李欣营、李建峰等“国大师”,都受益于当时厂里的政策。

“刘国安主政钧瓷一厂,重视科研、重视人才培养,现在看来,应该是非常值得书写的一部分。”多年之后,钧瓷文化学者王洪伟如是说。

1985年,中国古陶瓷研究会1985年年会在郑州召开,与会代表以研究钧、汝两窑为中心,开展广泛讨论,并到禹县八卦洞钧窑遗址和神垕参观。

同样是这一年,地方国营禹县瓷厂钧瓷吉祥尊、象鼻尊、60厘米大挂盘、双龙尊、活环瓶等入选北京人民大会堂河南厅陈设。

也是在这一年,怀揣复兴钧瓷理想的地方国营禹县瓷厂理化实验室主任、中原钧瓷研究所所长孔铁山,带着儿女建起一座3立方米的小窑。后来,该窑口被命名为“神垕古陶瓷研究所”。

此时,22岁的孔相卿已逐渐接替年迈多病的父亲,成为孔家的顶梁柱。 1987年,孔铁山被轻工业部命名为高级工艺美术师,授予陶瓷行业特殊贡献奖。这一年,孔相卿率领众兄弟,在两亩新宅里建造两座6立方米大窑。

四

1986年5月,禹县钧瓷一厂技术科科长杨玉中,赴美国参加第五届中国古代传统艺术展。在达拉斯,杨玉中做手拉坯技术表演204天,共190多场,收到美国人的好评。

一位香港教授看了他精湛的拉坯技艺,专门邀请他留在香港,由其投资烧制钧瓷,报酬丰厚。杨玉中告诉那位教授:你可以到神垕投资建窑,我的家在神垕。

也是在这一年,轻工业部向禹县钧瓷一厂投资110万元,以扩大出口瓷生产。

时间大踏步来到1987年。这一年,晋佩章编写的《钧瓷史话》由北京紫禁城出版社出版。

晋佩章十分重视把实践中积累的经验上升为理论。他说,烧钧瓷的首先要研究钧瓷,研究的目的就是要做到“人亡艺不亡”。经过20多年的摸索,1987年,专著《钧窑史话》出版。这本书对钧瓷知识的普及产生了较大影响,同时也奠定了他在钧瓷界的地位。

晋佩章是河南省禹州市火龙乡晋村人。晋佩章幼读私塾,幼名德功,后被先生改为佩章。因侵华日军兵犯中原,便随母亲辗转西向投奔长兄,后游学陕西甘肃。抗战结束后,回到禹州就读高中。受革命思潮影响,1948年投奔报考时在宝丰的中原军政大学,即受中共收编国立河南大学之部分。

之后,从军服役于炮兵部队,参加淮海战役和渡江战役。解放前后随部队转战西南至重庆,后受调至北京军区从事地图测绘,曾于朝鲜战争时以战地记者身份赴朝。1962年转业到地方,本来被安排至高中教数学,经争取下,来到神垕工作,历任禹县钧瓷一厂、二厂供销股长、实验室主任、教育科长和技术科长。

1987年离休时,晋佩章仍是禹州市神垕钧瓷一厂实验室的主任。

1988年10月他租下一个小窑口,独立创办了“刘山窑艺实验室”。自此开始了终其一生的钧瓷奇缘。

在钧瓷界,他被称为“钧瓷泰斗”;在钧友心目中,他是一位慈祥的长者。他的名言是:“入宝山岂能空手而归。”

多年之后,一位叫李家旺的东北人,与晋佩章以及神垕镇的钧瓷匠人,结下了一段钧瓷奇缘,传为钧瓷界的佳话。

也是在这一年,著名画家韩美林,到禹县钧瓷一厂从事钧瓷艺术创作,制作出优秀钧瓷作品近百件,并带出一批年轻的艺徒,其既夸张变形,又既灵动飘逸,既真实,又不失神态的钧瓷作品,开启了钧瓷新的审美范式,“美林马”等一批钧瓷造型成为经典。

多年之后,2001年春,韩美林到禹州考察并创作钧瓷。在钧瓷研究所,一名叫燕俊峰的年轻人踏实能干、刻苦专一和创新理念引起了韩美林的关注。韩美林不但传给燕俊峰雕塑工艺技术,而且还让燕俊峰到他北京的工作室工作。

而韩美林的高足、侄子韩冬,则直接在禹州建起了自己的钧瓷窑口。